上野原駅を降りて塚場の一里塚に向かう。塚場の一里塚跡は疱瘡神社という神社になっている。神社にある石塔には、「分化七」という字が見て取れる。”分化七”

とは江戸時代の分化7年(1806年)ということであろうか? この頃にはまだ一里塚は使っていたと思うのだが、一里塚の隣に神社ができたのか、それとも一里塚を壊して神社を建てたのだろうか?塚場の一里塚の前でそんなことを考えていると、背中が晩秋の陽でポカポカと暖かくなってきた。先は長いので出発することにする。

上野原駅を降りて塚場の一里塚に向かう。塚場の一里塚跡は疱瘡神社という神社になっている。神社にある石塔には、「分化七」という字が見て取れる。”分化七”

とは江戸時代の分化7年(1806年)ということであろうか? この頃にはまだ一里塚は使っていたと思うのだが、一里塚の隣に神社ができたのか、それとも一里塚を壊して神社を建てたのだろうか?塚場の一里塚の前でそんなことを考えていると、背中が晩秋の陽でポカポカと暖かくなってきた。先は長いので出発することにする。| 犬 目 峠 越 え |

甲州街道旅ガラス(下諏訪〜日本橋7日間の旅)では、犬目宿のルートを通らなかった。

甲州街道は往復しているが、一度も犬目〜鶴川を歩いてないのだ。

ということで、歩いてきた。

塚場の一里塚(7:46)

上野原駅を降りて塚場の一里塚に向かう。塚場の一里塚跡は疱瘡神社という神社になっている。神社にある石塔には、「分化七」という字が見て取れる。”分化七”

とは江戸時代の分化7年(1806年)ということであろうか? この頃にはまだ一里塚は使っていたと思うのだが、一里塚の隣に神社ができたのか、それとも一里塚を壊して神社を建てたのだろうか?塚場の一里塚の前でそんなことを考えていると、背中が晩秋の陽でポカポカと暖かくなってきた。先は長いので出発することにする。

上野原駅を降りて塚場の一里塚に向かう。塚場の一里塚跡は疱瘡神社という神社になっている。神社にある石塔には、「分化七」という字が見て取れる。”分化七”

とは江戸時代の分化7年(1806年)ということであろうか? この頃にはまだ一里塚は使っていたと思うのだが、一里塚の隣に神社ができたのか、それとも一里塚を壊して神社を建てたのだろうか?塚場の一里塚の前でそんなことを考えていると、背中が晩秋の陽でポカポカと暖かくなってきた。先は長いので出発することにする。

塚場の通りは真っ直ぐな道だ。民家の途切れから鶴島御前山や丹沢の山々の障壁が大きく望める。国道20号合流直前に郵便局がある。過去の通信の主役であった街道に今も変わりなく通信施設がある。年賀状の配達員募集ののぼりが立っている。国道20号に合流すると、日本橋から73.5Km地点だ。古い家がある。古い消火栓がある。メガネのずれたオロナミンCの看板がある。そうかと思えば、その裏にNTTの巨大な鉄塔がある。街路灯落成の旗がひるがえる。狭い上野原の街並みは小さな商店が”ごちゃごちゃ” と ”整然” に並んでいる。このちぐはぐさが面白い。野次ネタがごろごろ転がっていそうでワクワクしてくる。この街も朝8:00ともなると賑やかになる。通勤者が街から駅へ向かい、高校生が駅から学校へ向かう。狭い街に不釣合いなビジネスホテルから次々と宿泊客が吐き出される。

上野原には有名な「大ケヤキ」がある。通学途中の小学生の列にまぎれて(全くまぎれていないが)、上野原小学校に寄り道する。実際に「大ケヤキ」を見てみると、”大ケヤキ”

などと簡単に、一言で、安易に、無造作に、表現できるような大きさではない。何と表現して言いか分からないくらいデカイ。校庭の中まで入ってじっくり見たいのだが、勝手に校庭に入りこむと何かと疑いを持たれるかもしれないので遠ぉ〜くから写真撮影だけにしておく。いずれじっくり近くで見たいものだ。いずれにしても上野原小学校の子供達はこのようなすばらしい大地からの贈り物に毎日触れながら学べるのでとても幸せだと思う。

上野原には有名な「大ケヤキ」がある。通学途中の小学生の列にまぎれて(全くまぎれていないが)、上野原小学校に寄り道する。実際に「大ケヤキ」を見てみると、”大ケヤキ”

などと簡単に、一言で、安易に、無造作に、表現できるような大きさではない。何と表現して言いか分からないくらいデカイ。校庭の中まで入ってじっくり見たいのだが、勝手に校庭に入りこむと何かと疑いを持たれるかもしれないので遠ぉ〜くから写真撮影だけにしておく。いずれじっくり近くで見たいものだ。いずれにしても上野原小学校の子供達はこのようなすばらしい大地からの贈り物に毎日触れながら学べるのでとても幸せだと思う。

木食白道加持水井 |

国道20号に戻り上野原宿に別れを告げる。たった500mほどの道を4、50分もかけて楽しんでしまった。歩道橋の所で、鶴川へと向かう。急坂を降りると、懐かしいアニメの看板が現れる。好きな人が見れば、故郷を離れコスモクリーナーを取りに出かけて行きそうである。しかしこうして自分の足で街道歩きをしていると、甲州街道はもしかしたら心のクリーナー探しの旅なのかもしれないなどと感じてしまう。

鶴川を橋で渡る。江戸時代は鶴川を渡るのは何かと大変だったようであるが、今の時代は橋が何本かかかっており難なく渡れる。橋を渡りきると大きなケヤキが現れる。ケヤキに触ろうと力を入れて落ち葉に踏みこむとスポッともぐってズッコケてしまった。落ち葉が40cmほど積もっているのだ。

鶴川の渡し |

ニワトリ |

鶴川宿 |

鶴川宿の入り口には案内板の立つちょっとした休憩所がある。何故かここにニワトリが2羽いて、寄ってくる。日光いろは坂の猿じゃあるまいし、不思議なニワトリだ。坂を登り鶴川宿に入る。水も食料も持っていないので、コンビニで買い入れる。昔も今も宿場の役割は同じだ。真っ直ぐな鶴川宿を抜けて、左手の坂道を登る。真っ直ぐ行くと神社にぶつかって行き止まりなので、右手に曲がると道に合流する。どうやら鶴川宿の出口で分けた道のようだ。この先道はどんどん登っていく。地図を見れば中央高速を渡るのだがなかなか渡らず登っていく。途中、高速道路に向けて分かれる道もあるが本道を進むとようやく中央高速を渡った。まもなく大椚だ。大椚への上り坂に入ると中央高速の騒音は小さくなる。大椚の入り口はちょっとした桜並木の坂道だ。もちろん晩秋なので花は咲いてないが季節にはさぞきれいなことだろう。なぜこんなところに郵便受けがあるのだろうと思わせる古びた郵便受けが現れると坂道も終わり大椚地区に入る。

大椚の一里塚(9:32)

大椚の一里塚は木工所のようなところにある。説明版はかすれて何が書いてあるかわからないが、いちおう”大椚一里塚跡”

ということがわかるだけでもありがたい。大椚地区はかなり優雅な雰囲気がある。広い庭の立派な家々が建ち並ぶ。新興住宅のような家は見当たらない。

大椚の一里塚は木工所のようなところにある。説明版はかすれて何が書いてあるかわからないが、いちおう”大椚一里塚跡”

ということがわかるだけでもありがたい。大椚地区はかなり優雅な雰囲気がある。広い庭の立派な家々が建ち並ぶ。新興住宅のような家は見当たらない。 吾妻大権現の境内にはどこにでもある、滑り台、ブランコ、鉄棒が設置されているが、サビ付くことなく手入れされており、地区の人達が自分の街を大切にしているのが伝わってくる。高台に位置するので景色も優雅である。

吾妻大権現の境内にはどこにでもある、滑り台、ブランコ、鉄棒が設置されているが、サビ付くことなく手入れされており、地区の人達が自分の街を大切にしているのが伝わってくる。高台に位置するので景色も優雅である。

再び騒音が聞こえてくるようになり、高速道路に出会う。地図によれば中央高速下り線側を歩くのだが、工事の為上り線に迂回させられる。迂回後は再び下り線に戻るのだが、戻る位置がちょうど野田尻宿への入り口の坂道になる。結局高速道路を渡る(くぐる)ポイントがひとつ早くなっただけである。

切通しのような坂道を下って野田尻宿へ入る。野田尻宿はあの安藤広重が1841年4月3日(新暦5月23日)に宿泊した宿場だ。野田尻の案内板は「旅篭は大小合わせて9つあった」ことを説明している。この9つのどこかに広重は161年6ヶ月前に泊まったのだ。どの宿に泊まったのだろう?広重の旅日記によれば、宿場大月側出口の小松屋ということになりそうだが。。。

野田尻宿の図(甲州分間絵図より引用) |

野田尻宿 |

甲州街道についてよくこんなことが言われる。

”甲州街道は中央高速に取って代わり宿場の機能もなくなった”

|

|

萩野の一里塚(11:07)

|

トンビを観察した後、矢坪で高速を渡ると、古戦場跡や古墳跡がある。「西ノ原古墳」の標に導かれてみるが、一見民家のように見える。裏に廻ってみるとロープで囲まれた小さな土地に古墳の説明版がある。”古墳の主は不明だが、少なくとも当地の権力者であろう”

とのことである。 安達野で大野貯水池からの道を合わせると真っ白な白いビルがドカンと現われる。野田尻から続いたクネクネ道も一息つき犬目宿に入る。宿場に入ってすぐのところに無人野菜販売所があり、シブ柿10個¥100を買う。 |

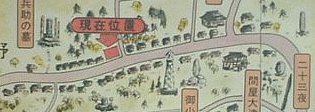

犬目宿の図(甲州分間絵図より引用) |

犬目の案内板 |

| 兵助生家・本陣跡・北斎犬目峠・犬島神社・宝勝寺 と名所を過ぎ犬目宿を出る。宝勝寺へは犬目宿の西端から入るが、この宝勝寺への道の途中に右に分ける道があり、変わったものを見つけた。丸型郵便ポストである。丸型ということだけでもかなり珍しいのだが、ここのは高さがわずか50cmほどである。やけにきれいなので飾りに見えないこともないが、草の中に設置してあり、こんなところに飾る意味はなさそうである。民家の郵便受けかもしれない。ちょっとかわいらしく、街道歩きをしてこの地に着たら一見の価値ありだと思う。 |

恋塚の一里塚(12:43)

犬目宿を出ると再びクネクネ道になる。扇山の登山口を過ぎると恋塚の一里塚になる。樹木は残っていないが、説明版だけでなく土盛もある。その高さ3m位はありそうだ。一里塚がこんなにも大きなものだと始めて知った。

犬目宿を出ると再びクネクネ道になる。扇山の登山口を過ぎると恋塚の一里塚になる。樹木は残っていないが、説明版だけでなく土盛もある。その高さ3m位はありそうだ。一里塚がこんなにも大きなものだと始めて知った。

”石畳” を過ぎると大月市に入り、山谷のバス停を過ぎると、墜落するかのような一気の下り坂である。昔この道を自転車で下ったことがある。レースタイプの自転車で、サドルとハンドルが同じ位の高さなので、典型的日本人体型の私はこの自転車に乗ると平地でもかなり前のめりになる。そんな自転車で下った鳥沢への急坂は恐怖そのものだった。それくらいの下り坂である。鶴川から犬目まで標高差約250mを数kmかけて登ってきたところを、わずか2km弱で200m下るのであるから急坂になるのも当たり前である。下っているから良いが、これを登るとなると相当苦しいのではないだろうか。しかし、この辺りは富士山が美く見えるので、その苦しさも紛れることだろう。それでも今日は下りで良かったぁ。

40分かけて急坂を下り、国道20号に5時間ぶりに合流すると、滝子山の先鋭が眼前に飛び込んでくる。その鋭角的な姿は鳥沢宿を左右に分けている。民家の塀から顔を出す水準点の標識を横目に、道路工事で渋滞中の車の列を追い越して鳥沢駅に着いた。甲州街道の楽しさと大変さを実感した1日だった。

|

HOMEへ |