| 笹一武田ニ十四将ラベル | |

| そのルーツを探る | |

| 笹一武田ニ十四将ラベル | |

| そのルーツを探る | |

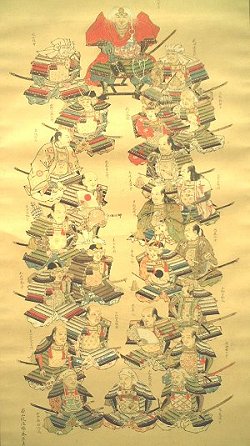

武 田 ニ 十 四 将 図

笹一酒造の ”武田ニ十四将”は魅力的なカップ酒であるが、そもそもこのラベルに書かれている武将名は何を元にしているのだろう。笹一酒造に尋ねてみれば分かることだが、まずはいくつかの本を見て武田ニ十四将の出所を調べてみた。

たいていの本には、「武田の時代にはニ十四将というものはなく、江戸中期以降に”武田三代記”などをもとにできた。どの武将が選ばれているかは固定していない。」という趣旨のことがどの本にも書かれている。いくつかの本で取り上げられている武田ニ十四将を表にまとめると次のようになる。

|

A 笹一武田ニ十四将ラベル |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| A 笹一武田ニ十四将ラベル B 武田二十四将伝 C 武田二十四将図(武田神社) D 武田信玄戦国最強武田軍団の全貌 E 歴史紀行①武田信玄はためく風林火山 F 甲州風土記第四版 G 武田ニ十四将と甲州軍団 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

確かに微妙に違っている。参考となる本には、武田ニ十四将図も出ている。恵林寺蔵、信松院蔵、武田神社蔵、磯野正義蔵、、、いろいろある。文章だけでニ十四将を説明してあるのでは根拠としては不充分である。そこで、これら図を比べてみた。各武将の位置を表にしてみると次のようになる。どの図も皆同じ武将を取り上げ、その配置もほぼ同じであるとともに、多くが信玄をいれてニ十四将である。

| A:佐久市龍雲寺蔵 B:武田神社蔵(2図の内のひとつ) C:信松院蔵 D:磯野正義蔵 E:伊澤氏蔵 F:高野山成慶院蔵 G:白桃源美術館蔵 ・”笹一武田ニ十四将” のラベルに 記されている武将は 黄色 で示した。 ・日の丸の扇子を持っている者を 緑で数字記入した。 ・他と配置の違う武将は 灰 枠で示した  |

A | B | C | D | E | F | G | |

| 武田信玄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 穴山梅雪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| 高坂弾正 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| 山県三郎 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

| 真田兵部丞 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | |

| 武藤喜兵衛 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | |

| 小山田左兵衛尉 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | |

| 秋山伯耆守 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | |

| 多田淡路守 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | |

| 真田源太左衛門尉 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | |

| 山本勘助 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |

| 武田逍遥軒 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |

| 武田四郎勝頼 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |

| 三枝勘解由 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |

| 馬場美濃守 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | |

| 曽根下野守 | 15 | 15 | 17 | 15 | 18 | 15 | 15 | |

| 内藤修理 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |

| 土屋右衛門 | 17 | 17 | - | 17 | 14 | 17 | 17 | |

| 甘利左衛門 | 18 | 18 | 5 | 18 | 17 | 18 | 18 | |

| 原隼人 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 26 | 19 | |

| 小幡上総守 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | |

| 小幡山城守 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |

| 原美濃守 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |

| 横田備中守 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |

| 甘利虎泰 | ||||||||

| 板垣駿河守 | ||||||||

| 真田弾正 | ||||||||

| 小幡昌盛 | ||||||||

| 武田信廉 | ||||||||

| 一条信龍 | ||||||||

| 飯富虎昌 |

絵の中身をよく見てみると、武将の衣装、兜の有無、顔つき、顔の向き、髪型、持ち物、ポーズなど絵そのものは非常によく似ている。各位置に配されている武将の名前は多少の違いがあってもよく似ている。たとえば、上の図で

・20は小幡上総であるが、鎧に身を固めて、上片から羽織を着て、兜をかぶり、中央を向いている。体が正面を向いても顔は中央を向いている。いわる横顔。この位置の武将を原隼人としてるものもあるがスタイルは同じである。

・16は内藤修理であるが、鎧の上に羽織を着て、ちょっとあごを上げ、3の方を見ている。右手には房を持っており、雰囲気は”老人”という感じに描かれている。

・4は真田兵部であったり、秋山であったりするが、兜をかぶり、右ひざを立てて、右手に刀を持ち、左手をついている。(右手に刀を持ち左手をあけているように見えるのは、左利きだったのだろうか?)

”恵林寺蔵”のものは武将名が書かれていないので表にしなかったが、他のものと比べ武将数が2名多い。多い武将(24)は、位置関係から1と3の間で振り向いている武将と、18と19の間で正面を向いている武将(25)である。武将名が書かれていないので判別ができないが、武将の描き方を見ると他のものとほぼ同じのではないかと思われる。

| ニ十四将図(武田神社蔵2図の内のひとつ) | ニ十四将図(信松院蔵) |

|

|

|

武田ニ十四将を取り上げたたいていの本には、取り上げられる「ニ十四将は一定しない」としているがその根拠は明確に紹介されていない。反面、掲載されている「ニ十四将図」をみるとどれも同じ武将である。しかし、これらの武将と”笹一武田ニ十四将”ラベルとは食い違っている。

”笹一武田ニ十四将” と ”武田ニ十四将伝”

先の表で示したように、”笹一武田ニ十四将” と ”武田ニ十四将伝” の武将とは完全に一致している。すなわち、”笹一武田ニ十四将” は ”武田ニ十四将伝” を基にしていることが考えられる。ほとんど可能性はないが、 ”武田ニ十四将伝” が ”笹一武田ニ十四将” を基にしたということも念頭に置かなくてはならない。 ”武田ニ十四将伝” は昭和55年(1980年)の出版である。”笹一武田ニ十四将” がこれ以降に販売されていれば、正確にはこの商品の発案が1980年以降であれば、”笹一武田ニ十四将” のラベルは ”武田ニ十四将伝” を基にしている可能性がある。ここで始めて、笹一酒造に問い合わせてみた。回答は以下のとおりである。

笹一武田ニ十四将の発案者は現在はいないので

出所はわからない。この酒は、15年前から販売している。

15年というのはあまりにも新し過ぎる気がするが、最終的にはあまり問題になる数字ではない。ポイントになっているニ十四将の出所は製造販売もとの笹一においても不明であるが、15年前(1987年頃)から販売しているということは、 ”武田ニ十四将伝” の方が出版が早いわけで、この本を基にしている可能性が極めて高いのではないか。ところがココで問題が生ずる。 ”武田ニ十四将伝” で取り上げた武将は何を元にしているか?問題の根本は何も解決していないのである。 ”武田ニ十四将” を題材に執筆する著者はいろいろな本・雑誌に執筆するであろうし、その都度取り上げる武将が異なることもあろう。理由は、出版社の要望であったり、雑誌全体の構成の中での選択であったり、するであろうから、執筆によって不一致があっても何らかまわない。ならば、一層 ”武田ニ十四将伝” で取り上げた武将のもとが何であるかが、大きなキーとなる。本をよく読んでみると次の一節がある。

坂本徳一著 武田二十四将伝より引用 |

さっそく信玄公祭24将騎馬行列を見に行った。

武田24将騎馬行列

4月12日武田信玄の命日に繰り広げられる雄大な時代絵巻。戦国最強軍団が甲府市中を10Kmに渡って、1日中時限を超えて進軍する。

鎧と兜に見を固めた信玄以下24人の武将が馬に乗って武田神社前を出陣する。信玄がいる、土屋がいる、小山田も山本も板垣もいる。ニ十四将が同時に会するという現実にはありえない光景がすぐ目の前で繰り広げられている。そろった武将の顔ぶれは確かに”笹一武田ニ十四将” のラベルとピッタリ同じであった。

武将にふんした人達は公募によるものであり、市内・首都圏はじめ遠くは石川・大阪からも参加している。女性も多く、信玄が現代の若い女性にまで慕われていることが分かる。武田神社を出た2002年最強の騎馬軍団は、武田通りを南下し、甲府駅西側から南口に出る。市役所前を通った後、遊亀公園を折り返して舞鶴城公園で記念写真を撮った後、武田神社に戻る。距離10km、丸1日がかりの行列である。

繁華街では、サッカーチーム ヴァンフォーレ甲府の御旗もたなびいている。ヴァンフォーレにも最強のサッカー軍団になってほしい。

|

速攻のカウンターは、疾きこと風の如く、 |

武将達は1日中馬に乗っているのでさぞ疲れると思うのだが、そんなことより騎馬行列に参加できた満足の表情に満ち々々ている。家族の方もサポーターして一緒に10Km歩くのだからこちらも疲れると思うのだがそんな感じはこれっぽっちもなく、誇らしげである。商店街の人々も、周りの観光客もサポーターである。決してフーリガンなどではない。

武田ニ十四将騎馬軍団 |

笹一の銘酒、”武田二十四将”は昭和55年に出版された”武田ニ十四将伝”を元にした可能性がある。その、”武田ニ十四将伝” は甲府市”24将騎馬行列”を元にしている。しかし、根本的な問題は未だに解決していない。

24将騎馬行列は何を元にしたのか?

甲府市に騎馬行列についてたずねたところ、次のような回答をもらえた。

騎馬行列は大正8年から行っており、

それ以来24人の武将に変更はない。

24将の選択はニ十四将図を元にした。

笹一武田ニ十四将ラベルは24将騎馬行列と一致する。しかし、その騎馬行列はニ十四将ラベルとは一致しないニ十四将図を基にしていると言うのだ。全くもって不可解妖怪変化である。多田淡路守満頼に退治してほしいくらいである。

武田神社・信玄公宝物殿

さて、2002年最強の武田騎馬軍団を見送った後、武田神社にお参りし、宝物殿を訪ねてみた。入り口にはキティーの石造が立っている。「小野石材店奉納」と書かれている。甲州街道旅ガラス3日目に出会ったあの小野石材店だろうか?大人¥300を払って中に入る。

さて、2002年最強の武田騎馬軍団を見送った後、武田神社にお参りし、宝物殿を訪ねてみた。入り口にはキティーの石造が立っている。「小野石材店奉納」と書かれている。甲州街道旅ガラス3日目に出会ったあの小野石材店だろうか?大人¥300を払って中に入る。 何があるかワクワクドキドキ。躑躅ヶ崎の館の模型、盾無の鎧、太刀、鉄砲、槍、甲州金興などなど、450年の時を越えた品々が展示されている。そしてそれらに混じって問題にしている ”武田ニ十四将” はあった。本や雑誌で見てきた、本物が目の前にある。感動のあまりしばらく固まってしまった。「江戸時代後期のもので、藤原貞信の署名がある 」と説明されている。

何があるかワクワクドキドキ。躑躅ヶ崎の館の模型、盾無の鎧、太刀、鉄砲、槍、甲州金興などなど、450年の時を越えた品々が展示されている。そしてそれらに混じって問題にしている ”武田ニ十四将” はあった。本や雑誌で見てきた、本物が目の前にある。感動のあまりしばらく固まってしまった。「江戸時代後期のもので、藤原貞信の署名がある 」と説明されている。

様々な実物に1時間ほど見せられて、宝物殿を出る。記念に ”拝観のしおり”

を持ちかえる。よく見ると、宝物殿に展示してあった”ニ十四将” と 拝観のしおりに出ている

”ニ十四将” は異なることに気がつく。あとで武田神社に尋ねたところ、2種類の絵が所蔵してあるとのことであった。拝観のしおりに出ている”ニ十四将図”はいろいろな本に出ているものと同じである。”宝物殿”でとったメモ

と ”しおり” を比べてみてたが、描かれている武将は同じである。

武田神社の境内ではお守りを売っている。ここで子供の干支のお守りを購入した。二人の子供の名前にはそれぞれ甲斐の武将にちなんだ名前と字をあてたが、ニ十四将のように個性を生かし、社会貢献できる立派な大人になってほしいと願っている。お守りと一緒に、「甲斐国武者鑑」、「武田ニ十四将像」、「躑躅崎館古図」3点セットを購入した。

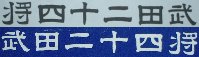

発見笹一武田ニ十四将ラベルルーツ

家に帰って、購入した”ニ十四将像”をしげしげと見る。縦40cmほどある白黒の図には、信玄を含めた25人の武将が描かれている。一番上には、「将四十ニ田武」と右から左へ書かれている。本に出ている図とは少し異なる感じがする。後ろを向いている一人は、”小やじ健気愉快”の根城 郡内の名将・小山田信茂だ。この図をボンヤリ見ていると、しっくり心の中に入ってきて、なんとなく落ち着く一方で、違和感を感じイライラもする。不思議な図だ。この不思議な感じがどこから来るのかよくわからない。

笹一武田ニ十四将ラベルの追跡も行くところまでいった感がある。テレビの刑事ものでよく、「現場100回」なんて言っている。その後、笹一ラベルや各本のニ十四将図を幾度となく眺めたことか。そこでふと気がつく。いたるところで掲載されているニ十四将図は何故か信玄の両脇が穴山と逍遥軒である。逍遥軒は信玄の実弟であり信玄の隣に配置されても良いのだが、穴山が不自然である。確かに、武田血族であり、武田三代記では何かと信玄の相談役を務めたように書かれているが、勝頼自刃後は家康に付いたと思いきや、野盗(土民、一揆集団、徳川の手先とも)に襲われ殺害される。そのきっかけが、自病の痔という話もあるわけで、とても偉大な信玄公の隣に配置できるようには思えないのである。

左:古城趾版 右:笹一ラベル グレーレベルに変換 |

上:古城趾版 下:笹一ラベル |

いつもそんなことが頭の片隅にあった。ところが、現場100回。ラベルを見ると信玄の両隣は信繁・信廉

両弟である。もしやと思い、武田神社で購入した”古城趾版武田ニ十四将”を見ると、信玄の両隣は信繁・信廉である。もしやと思い、笹一のラベルの”武田ニ十四将”というロゴをみると、これまたピッタリ一致する。さらにもしやと思い、”古城趾版”と”ラベル”の武将の並びを比べてみると、これまたピ~ッタリ一致する。

1名をのぞいて。。。

| 武 田 大 膳 大 夫 晴 信 |

||||||||||||||||||||||||

| 山 本 勘 助 晴 幸 |

三 枝 勘 解 由 左 衛 門 尉 守 友 |

秋 山 伯 耆 守 信 友 |

馬 場 美 濃 守 信 春 |

板 垣 駿 河 守 信 方 |

穴 山 玄 藩 守 信 君 |

内 藤 修 理 亮 昌 豊 |

横 田 備 中 守 高 松 |

多 田 淡 路 守 満 頼 |

飯 富 兵 部 少 輔 虎 昌 |

高 坂 弾 正 忠 昌 信 |

武 田 刑 部 少 輔 信 廉 |

武 田 典 廐 信 繁 |

土 屋 右 衛 門 尉 昌 次 |

小 幡 山 城 守 虎 盛 |

甘 利 備 前 守 虎 泰 |

小 幡 豊 後 守 昌 盛 |

原 隼 人 佑 昌 胤 |

真 田 弾 正 忠 幸 隆 |

一 条 右 衛 門 大 夫 信 龍 |

真 田 源 太 左 衛 門 尉 信 綱 |

原 美 濃 守 虎 胤 |

山 県 三 郎 右 兵 衛 尉 昌 景 |

小 山 田 左 兵 衛 尉 信 茂 |

|

| 笹一武田ニ十四将ラベルの武将の並び | ||||||||||||||||||||||||

ようやくルーツにたどり着いたと思ったらその直前で私には最大の難関が立ちはだかる。武将の名前である。今の時代なら苗字と名前だけだが、武将名はその間に正体不明な文字がつく。おまけに、名前も大人になると変わっていき、優秀な家系が途絶えると御屋形様に言われて苗字も変わる。この奇奇怪怪とした武将名の変化に理科系の私は惑わされるのである。

解決すべきは、古城趾版・小幡尾張守が小幡豊後守昌盛になってしまった理由である。笹一ラベルの ”武田ニ十四将” のロゴ、武将の並び からみてルーツは古城趾版であることほぼ間違いない。武田神社で売っている ”古城趾版” について神社に尋ねてみると、「明治の頃書かれたものであるが、誰が書いたものかも、本物がどこにあるかもわからない」そうである。先に見てきたニ十四将図は江戸時代のものであるが、明治期に武将の選出はガラッと変わったとされるので、平成の巫女さんの話ではあるが正しいであろう。なり24将騎馬行列は大正8年武田神社が落成したのをきっかけに行われている。騎馬行列の武将名は甲府市に尋ねても明確にはなっていないが、 ”古城趾版” に小幡尾張/豊後をのぞき一致するから、大正時代に始まった24将騎馬行列も、明治時代に書かれた ”古城趾版” を元にしていると考えて良いだろう。笹一のラベルの武将名は24将騎馬行列とひとり残らず同じであるから、武将選びは、24将騎馬行列に従い、その並びとロゴは ”古城趾版” から取ったと推測される。

参考書を見てみると、武田信玄研究で著名な先生方でもこの、”古城趾版” を挿絵として使っているケースがあるので、本物はどこかにあるかもしれない。すなわち、武田神社で販売するために作成された ”古城趾版 武田ニ十四将” の印刷原版作成時に、本物からの写しを豊後守から尾張守に誤ってしまったことが考えられる。しかし、この可能性はかなり低い。なぜなら、全く異なり、音も違う豊後守を尾張守と取り違えるというのは意図的でない限りありえない。

武田神社の話では本物の ”古城趾版” はどこにあるか分からないということなので、参考書などを使い一般サラリーマンができる範囲で調べてみることになるのだが、これがさらに混乱を招くことになる。古城趾版には信貞(上総守)は描かれていない(名前が書いていない)が、江戸期の図柄と比べてみると、次のように考えられる。

| 古城趾版 | 江戸期版 |

| 小幡尾張守 | 原隼人 |

| 原隼人 | 小幡上総守 |

古城趾版の小幡尾張守は兜をかぶっているが江戸期の原隼人はかぶっていないところが違っている。しかし、前にも述べたが、日の丸の扇子を持っているのは江戸期のニ十四将図で原隼人の特徴なので恐らく間違いないのではないかと思う。

武 将 名

まずは武田神社の3点セットであるが、次のようになっている。

| 武田二十四将古城趾版 | : | 小幡尾張守、屋敷峰本西、五百騎 |

| 武者名鑑 | : | 小幡尾張守信定 |

| 躑躅ヶ崎館 | : | 小幡尾張 |

普通に考えればこれらはすべて同じ人物の記載であり、小幡信定のことを称していると推測できる。ここで、山梨県姓氏歴史人物大辞典を見てみる。”小幡”

というのは2つあり、西上野の領主から信玄に仕えた ”小幡” と、信虎の代から武田に仕えた

”小幡” である。後者は足軽大将で笹一ラベルに名を連ねる、山城守虎盛とその児昌盛である。

前者についてさらに武田信玄大辞典を見てみると、中心的人物として憲重、信貞、信定が出てくる。これらは親子で、その関係は、憲重の子が信貞で、信貞の兄弟から来た養子が信定である。苗字と名前の間の~については次のようになる。

小幡尾張守憲重-小幡上総介信貞-小幡信定

信貞は、~ がコロコロ変わったようで、歴史群像シリーズによれば、右衛門尉→尾張守→上総介→兵衛尉 と変わったようである。名前については、信実-信真-信貞 などを使ったようである。甲斐国史人物部には、起請文には誤写があり、信実は兼行で、信次は信実だという。この西上野三代で最も良く出てくるのが信貞で、「小幡の赤備え」とか「騎馬500騎」という解説はどこにでも出てくる。こうなると、普通に考えれば同一人物である、三点セットの小幡尾張守五百騎と小幡尾張守信定はマッチングしないのではないかと思われる。

西上野小幡三代で最も活躍したのは、”赤備え・五百騎” の人物である。いろいろな本にこの人物は異なる表現で出てくるが、恐らくこの人物は

”信貞” である。したがって、西上野の小幡の話のほとんどは父の憲重でも養子の信定でもなく、信貞であろう。信定とあっても実際は信貞のこととして紹介されていると考えられる。信貞は、第4回川中島(対上杉謙信)・三方ヶ原(対徳川家康)・長篠城(織田信長)など素人でも注目を引く大きな合戦に必ず出兵しているし、歴史群像シリーズ5ではその布陣まで出ている。

一方の足軽小幡はどうかというと、甲斐国史人物編で父の山城守は ”小畑”

とあるのに、子の昌盛は ”小幡” と出てくる。昌盛は主に父の山城守の後を継ぎ、長野県北部にある海津城の守備にあたり、甲州軍団の出兵時にも背後から攻撃されぬよう常に上杉謙信ににらみを効かせるという重要な役を担っていた。したがって、西上野の信貞と比べれば主な合戦への出兵は少なかったであろう。

信貞・昌盛両将はともに、第4回川中島合戦に出陣している。甲陽軍艦第4回川中島の項を読むと、尾張守(信貞)は

妻女山の謙信を背後からつく”キツツキ隊” に加わっている。一方、豊後守昌盛は本陣で信玄を守り、最後は背走する上杉勢を追走し軍功を上げている。

それではここで、問題になっている小幡信貞、小幡昌盛の生存をその周辺人物表とあわせてみてみる。

赤の太いバーは15歳以降の活躍時期である。昌盛は1533年生まれで28歳で隊を授かり、1582年に病死している。信貞は1540年生まれで1567年に父より家督を受け継いでおり1585年に養子の信定に家督を譲っている。昌盛と信貞は活躍時期(赤の太いバー)が重なっていることが良く分かる。

上の生存図で昌盛と信貞は同じ時期に活躍しておりしかも苗字が同じので間違えやすい。いくつも出てくる小幡には5人が対象になっているといえる。古城趾版ニ十四将図についても、小幡尾張守は武田軍団の活躍状況からして憲重や信貞ではなく、よくあるニ十四将図の小幡上総守をいっているのであって、豊後守ではないと考えるのが自然ではないだろうか。ところが、参考書にはこれを混同させる表現がいくつか出ている。いくつかの本から紛らわしい(矛盾の)表記のみを拾い出してみる。

| 小幡豊後守昌盛(上総介) | 昌盛と信貞は同一人物かの表現 |

| 小幡信貞と小幡山虎盛のさし絵が゙同じ | 虎盛と信貞は同一人物かの表現 |

| 小幡信貞(昌盛) | 昌盛と信貞は同一人物かの表現 |

| 小幡豊後守のさし絵が二十四将図の小畠上総守 | 昌盛と信貞は同一人物かの表現 |

これらを見ると私のような歴史素人は、別人であるはずの昌盛と信貞は同一人物であると即思ってしまうのである。ここまでの経緯をまとめてみる。

|

| ち ょ っ と 一 休 み |

武田ニ十四将を調べるのに、本や雑誌のニ十四将図だけでは物足りない。ということで、八王子信松院へ出かけた。西八王子駅を南口に出て大通りに出て、東へ進む。交差点に「信松院」を示す道標があるのでそのとおりの道を取る。駅から15分ほどで、右手に大きな寺社が見えてくる。青い屋根瓦の立派なお寺である。奥まっているので残念なことに電車からは見れない。 武田ニ十四将を調べるのに、本や雑誌のニ十四将図だけでは物足りない。ということで、八王子信松院へ出かけた。西八王子駅を南口に出て大通りに出て、東へ進む。交差点に「信松院」を示す道標があるのでそのとおりの道を取る。駅から15分ほどで、右手に大きな寺社が見えてくる。青い屋根瓦の立派なお寺である。奥まっているので残念なことに電車からは見れない。 門扉には武田菱がついている。寺社の正面に立つと武田神社と同じくアーチ型をしている。受付で拝観の旨を伝え(事前に連絡しておいた)、記帳の後宝物室に案内される。小さな廊下をとおり、20畳ほどの部屋の奥に案内される。さらに奥に薄くらい部屋がありこの中が宝物室である。広さは20m2ほどであろうか、細長い部屋である。 門扉には武田菱がついている。寺社の正面に立つと武田神社と同じくアーチ型をしている。受付で拝観の旨を伝え(事前に連絡しておいた)、記帳の後宝物室に案内される。小さな廊下をとおり、20畳ほどの部屋の奥に案内される。さらに奥に薄くらい部屋がありこの中が宝物室である。広さは20m2ほどであろうか、細長い部屋である。宝物室は物音も声も出してはならない厳粛な雰囲気に包まれている。入ってまず目に飛び込んでくるのは、松姫像である。隣には大きな松姫の絵が展示されている。じっと見ていると平和を願った松姫のやさしさが伝わって来る。こんなことをいったら不謹慎なのだろうが、もしかしたら松姫に恋してしまいかねない空気に満ちている。松姫像の他、船の模型や、信玄図、信玄若き日(晴信)の図などどこの本にでも出ている実物を見ることができる。そして肝心のニ十四将図も。ガラス張りの遮蔽の中ではなく、”肉眼” で息がかかるほど近くで見ることができる。 様々な宝物に数10分包まれ、寺を出るとき何故か手を合わせずにはいられない気持ちになった。 |

武田信玄ゆかりのお土産は雑誌にもいろいろ出ている。その中に、「武田ニ十四将」の旗印を描いた”のれん”がある。この武将は雑誌で見る限り、笹一武田二十四将 と一致している。すなわち、信貞ではなく昌盛が名を連ねている。販売元に聞いてみれば何かヒントが得られるかもしれない。ということで、石和甲州蔵屋敷を訪ねてみた。 武田信玄ゆかりのお土産は雑誌にもいろいろ出ている。その中に、「武田ニ十四将」の旗印を描いた”のれん”がある。この武将は雑誌で見る限り、笹一武田二十四将 と一致している。すなわち、信貞ではなく昌盛が名を連ねている。販売元に聞いてみれば何かヒントが得られるかもしれない。ということで、石和甲州蔵屋敷を訪ねてみた。信松院を出た後、西八王子駅をSuicaで入ったが、石和で降りる時にはSuicaが使えなかった。ただ使えないというだけでどうしたら良いか何も言ってくれないのがちょっと悔しい。電車に乗るとき、少なくともJR東日本圏であればいちいちSuica対応範囲内であるかなど考えて電車には乗らない。ましてや甲府といえば、首都圏の天気予報範囲に入っている大都市であるし、徳川幕府の直轄地でもあったわけで、当然甲府まではSuicaは使えるものと思うのが当然。悔しいと相手のことも考えず自分勝手なことをいろいろ考えてしまう。 さて、甲州蔵屋敷はというと石和駅を出て左へ進み、踏切を渡って数10mのところにあるはずである。ところが、それらしき建物はあるのだが、ピッタリ門戸はしまっているとともに、甲州蔵屋敷という文字も見当たらない。あれこれ探したがさっぱり分からないのである。そして、何か視線を感じるので振り返ってみると、煙突に書かれた「甲州蔵屋」という文字が見下ろしていた・・・・・・・・・・。 |

本題に戻ろう。

どこかで小幡尾張守が小幡豊後守昌盛にすりかわってしまっている。この点をつきとめなくてはならない。いくつかの本で、上総介信貞(小幡尾張守)と小幡豊後守昌盛が混同される表現がされているわけであるが、このような状況はここ20~30年で出版された本である。武田神社の話では、古城趾版武田二十四将図は明治期にかかれたという。24将騎馬行列は大正8年に制定されている。24将騎馬行列が制定された大正時代にもそのような紛らわしい本がありこれが原因ということも考えられる。しかし、同一人物の認識があるのだからわざわざ古城趾版にある尾張守を豊後守にすることなくそのまま尾張守として騎馬行列に使えばよいはずである。したがって、この推論は恐らくはずれているであろう。それでは、なぜすりかわったのか?

・本物の古城趾版武田ニ十四将

・大正8年24将騎馬行列選定の記録

などが問題解決の鍵になりそうであるが、私の今の立場ではこれ以上追求は不可能であるが、一つ目の問題については、恐らく本物と武田神社のレプリカとは同一と予測される。なぜなら、レプリカで変更する理由がないからである。もとも豊後守昌盛なのであれば、24将騎馬行列とも一致しており、なんの不都合もない。むしろ変えてしまうことに不都合が生じる。

笹一ラベルのルーツをさぐる上で歴史上の事実はあまり問題ではない。庶民がニ十四将をどうとらえていたかがポイントになる。歴史上の事実として非常に活躍した武将でも、ほとんど活躍しなかった武将でも、庶民や小説家や絵師がニ十四将として取り上げ、人気がでれば、ラベルルーツへの大きなきっかけになる。

それでは、いろいろな武将をどの程度のレベルで見ていたかということについては、甲斐国武者名鑑(武田神社販売)」に出てくる順番が参考になる。この名鑑では、上に書かれている武将ほど有名な武将で、字も大きく書かれている。相撲番付みたいな形式である。確証はないが、周りの状況や常識から考えて間違いないであろう。この中から”小幡”を拾い出してみると次のようになっている。

| 小幡山城守虎盛 | :1段目 |

| 小幡上総介信貞 | :1行目 |

| 小幡尾張守信定 | :2行目 |

| 小幡三河守 | :5行目 |

| 小幡又兵衛 | :7行目 |

又兵衛とは昌盛のことで、1段目の信貞と7段目の昌盛では、格が違うのである。文字の大きさはというと、両者に共通の”幡”の字は、信貞7mmに対し昌盛は5mmである。信貞は昌盛の40%アップということになる。さらにこの名鑑と、笹一武田ニ十四将ラベルを比較してみると、武将名の確認できる22のうち、8名が信玄側近の”武田家高名録” の位置に書かれており、13名が1段目に書かれている。昌盛だけが7段目に書かれている。

最後の推測

やはり二十四将図から24将騎馬行列に移る段階で何かがあったように思える。古城趾版の小幡尾張守(上総介信貞)は西上野の雄であり、赤備えの編成で500騎を指揮し、武田に仕えて第4回川中島の激戦や三増峠の戦い、三方ヶ原の戦い、長篠の合戦など大きな戦いに出陣している。元々よそ者でありながら信玄のブレーン中のブレーンである高坂弾正の信頼も受け、信州木曾福島城への配備の進言を受けるほどの実力者である。しかし、武田氏滅亡後は、親子ともどもそれまでの宿敵へ鞍替えし、結局、上杉-武田-北条-徳川と主君を取り替えている。当時としてはきわめて当然のことであるが、24将騎馬行列を編成するとなるといくらニ十四将図に名を連ねているとはいっても、甲州人としては許し難いのではないだろうか。

一方、昌盛はと言うと3大合戦で出陣したのは第4回川中島激戦だけであるが、前半戦の劣勢の中信玄をよく守り、最後は背走する上杉軍を追尾し、軍功を上げたことが伝えられている。父の虎盛はこの合戦の前に病死しているが、昌盛も1582年織田軍の武田狩りを前に病床に着き、父子共々の不忠を嘆きつつ病死した。

こうしてみてくると、戦国最強武田軍団の一角に名を連ねたものの終生君主を取り替えて生きてきた西上野の小幡と、日々裏方として海津城で上杉軍の防備にあたり、父子2代にわたり武田に仕えた足軽隊小幡とどちらを24将騎馬行列に取り上げるかとなれば、やはり心情的には後者ではないかと思われる。常にニ十四将図に描かれてきた小山田信茂も、一時は騎馬行列からはずされたことがあるくらいである。

大正8年に武田神社が建立され、同時に騎馬行列も行われた。選んだ武将は古城趾版「図将四十ニ田武」を元にしたが、信貞よりも昌盛への片入れ、信貞と昌盛の混同 、このようなことが重なって、現在の24将騎馬行列になっているのではないだろうか?そしてこれを基にして笹一武田ニ十四将ラベルができたのではないだろうか?ラベルの発案者は私と同じ経緯でニ十四将図を手に入れ、ラベルを考案したのかもしれない。”尾張”と”豊後”の違いは、公的な24将騎馬行列に合わせたのかもしれない。真相は不明である。

24という数字

ニ十四将の24という数字は、いろいろ言われている。はじめは、ニ十四将ではなく18将であったり、22将であったりしたが、最終的に24という数字が定着した。数字遊び的なものの一つであるようなことを書いてあったりもする。ここでは新たな視点から、小やじ健気愉快らしく考えてきた。

1582年、日本の歴史にその名を刻み、戦国最強軍団といわれた武田ニ十四将は壊滅した。それから420年後の6月4日、新たな24将最強軍団が世界に向けて出陣し、日本の歴史に再びその名を刻むことになった。サッカーワールドカップの年のメンバーは24人。戦う集団にとって、24という数字は本質的な数字なのかもしれない。

参 考 書 ・ 資 料

| 武田二十四将伝 | 坂本徳一 | 新人物往来社 | 昭和55年 |

| 武田ニ十四将略伝 | 野沢公次郎 | 武田神社 | 1993年 |

| 甲州武田家臣団 | 土橋治重 | 新人物往来社 | 昭和59年 |

| 武田信玄 戦国最強武田軍団の全貌 |

鈴木勤 編 | 世界文化社 | 1994年 |

| 歴史紀行①武田信玄 はためく風林火山 |

歴史春秋社 編 | 原書房 | 1987年 |

| 歴史群像シリーズ⑤武田信玄 風林火山の大戦略 |

太丸伸章 編集長 | 学習研究社 | 2000年 |

| 歴史群像シリーズ⑥風林火山 信玄の戦いと武田ニ十四将 |

太丸伸章 編集長 | 学習研究社 | 1997年 |

| 武田一族の全て (別冊歴史読本53) |

吉成勇 編集 | 新人物往来社 | 1998年 |

| 武田信玄 戦国の雄・その生涯と史跡をたどる |

野沢公次郎 他 | 山梨日日新聞 | 昭和63年 |

| 新・武田三代記 | 林真央 | 甲陽書房 | 昭和45年 |

| 甲州風土記 | 水野晴朗 | NHKサービスセンター甲府支店 | 昭和46年 |

| 甲陽軍艦 | 腰原哲郎 訳 | 教育社 | 1979年 |

| 甲斐国史 | 佐藤八郎 校訂 | 雄山閣 | 平成10年 |

| 武田信玄大事典 | 芝辻俊六 編 | 新人物往来社 | 2000年 |

| 角川日本姓氏歴史人物大辞典19山梨県 | 山梨県姓氏歴史人物大辞典編纂委員会編著 | 角川書店 | 平成元年 |

| 一冊まるごと武田信玄の本 | 二木謙一 | KKロングセラーズ | 平成1年 |

| 甲府市史通史編 III | 甲府市史編纂委員会 | 甲府市役所 | 昭和63年 |

| 甲府市史別編 II 美術工芸 | 甲府市史編纂委員会 | 甲府市役所 | 昭和63年 |